2022.05.14

高橋尚子(シドニー五輪女子マラソン金メダリスト、元世界記録保持者)

藤野英己(神戸大学大学院教授、医学博士)

天野英紀(日本気圧バルク工業株式会社代表取締役)

近年、注目の集まる“酸素”。その酸素に着目し、人々の健康およびアスリートのパフォーマンスアップを支える酸素ルームを展開するのが日本気圧バルク工業株式会社だ。その代表でもある天野英紀社長、この春から同社のスペシャルトレーニングアドバイザーに就任した女子マラソン元世界記録保持者で日本の高地トレーニングのパイオニア・高橋尚子さん、長年にわたり同社とともに酸素の活用について共同研究を行っている神戸大学大学院保健学研究学科の藤野英己教授に、酸素(低圧低酸素・高圧高酸素)の効果や活用法、その未来などについて、それぞれの立場から語ってもらうこのコーナー。2回目となる今回は、前回の低圧低酸素の話題に続き、医療やアスリートのコンディションの維持・調整などに活用されている高圧高酸素について、その仕組みから活用術に至るまでさまざまな角度からその核心に迫ってもらった。

「結合酸素」と「溶存酸素」

――前回は、皆様に低圧低酸素の効果や活用法などについてご説明いただきました。貴重なお話ありがとうございました。今回は、2WAYルームのもう一つの機能である高圧高酸素について、それぞれのお立場から伺えればと思っています。

高橋 前回は藤野先生にさまざまなデータを用いて科学的に酸素、なかでも低圧低酸素の仕組みや効果、メリットなどについて説明していただき、酸素、O2Room®が身体に害がなく効果をもたらしてくれることがよく理解できました。

前回のお話で、高地など低圧低酸素の効果については、高地トレーニングに代表されるように長距離など持久力(有酸素運動能力)の向上に有効だということは理解していましたが、生活習慣病に対する予防効果や毛細血管の減少を防ぎ、ケガからの早期回復につながるなどのメリットがあるという点には驚かされました。

高圧高酸素についてと言えば、私は現役時代にマラソントレーニングの拠点としていたアメリカのボルダーの宿舎に高気圧カプセルを置いていました。高地なので前回お話ししたように質の高いハイレベルなトレーニングはできるのですが、どうしても疲労回復の面だったり、コンディションの維持という点では平地以上に難しいところがありました。高気圧カプセルに入ると疲労回復やケガの予防につながると聞いていたので、練習にメリハリをつけて、スイッチをオフにして次の練習に備えるという意味で使っていました。

藤野 気圧を上げることによるメリットは主に次の2つが挙げられます。平地で赤血球と酸素が結合している割合は約98%です。高圧高酸素ルームに入ることで、わずかですが残りの2%を取り込むことが可能となります。これが1つ目のメリットです。

ケガをしたり加齢が進むと毛細血管は徐々に細くなっていきます。通常、毛細血管の直径は髪の毛の10分1ほどの太さとなる約6ミクロンです。赤血球は毛細血管より大きい約8ミクロンで、毛細血管を通る際は変形して流れることになります。それがケガや加齢でさらに細くなれば、酸素を含む赤血球はどんどん通りにくくなります。

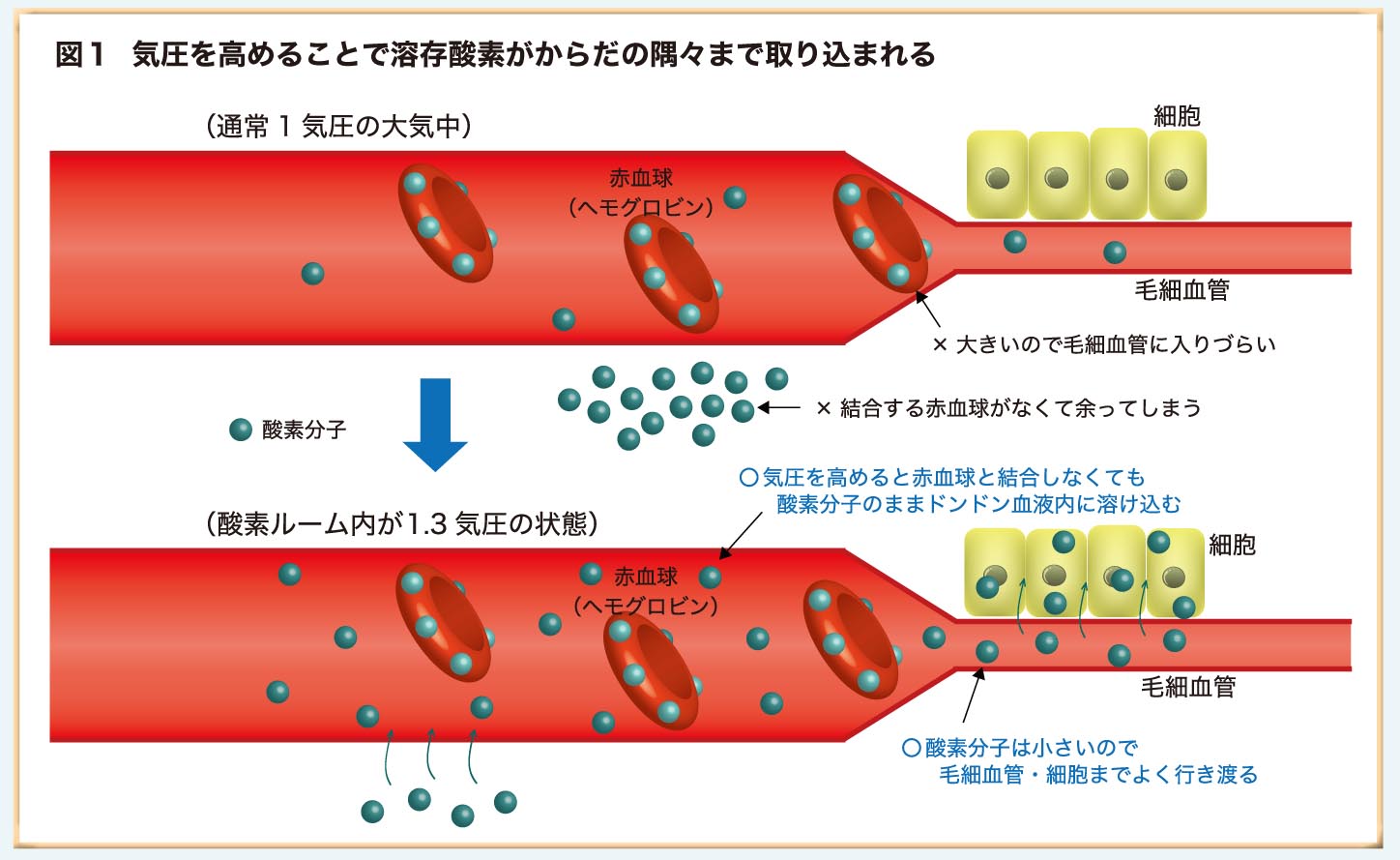

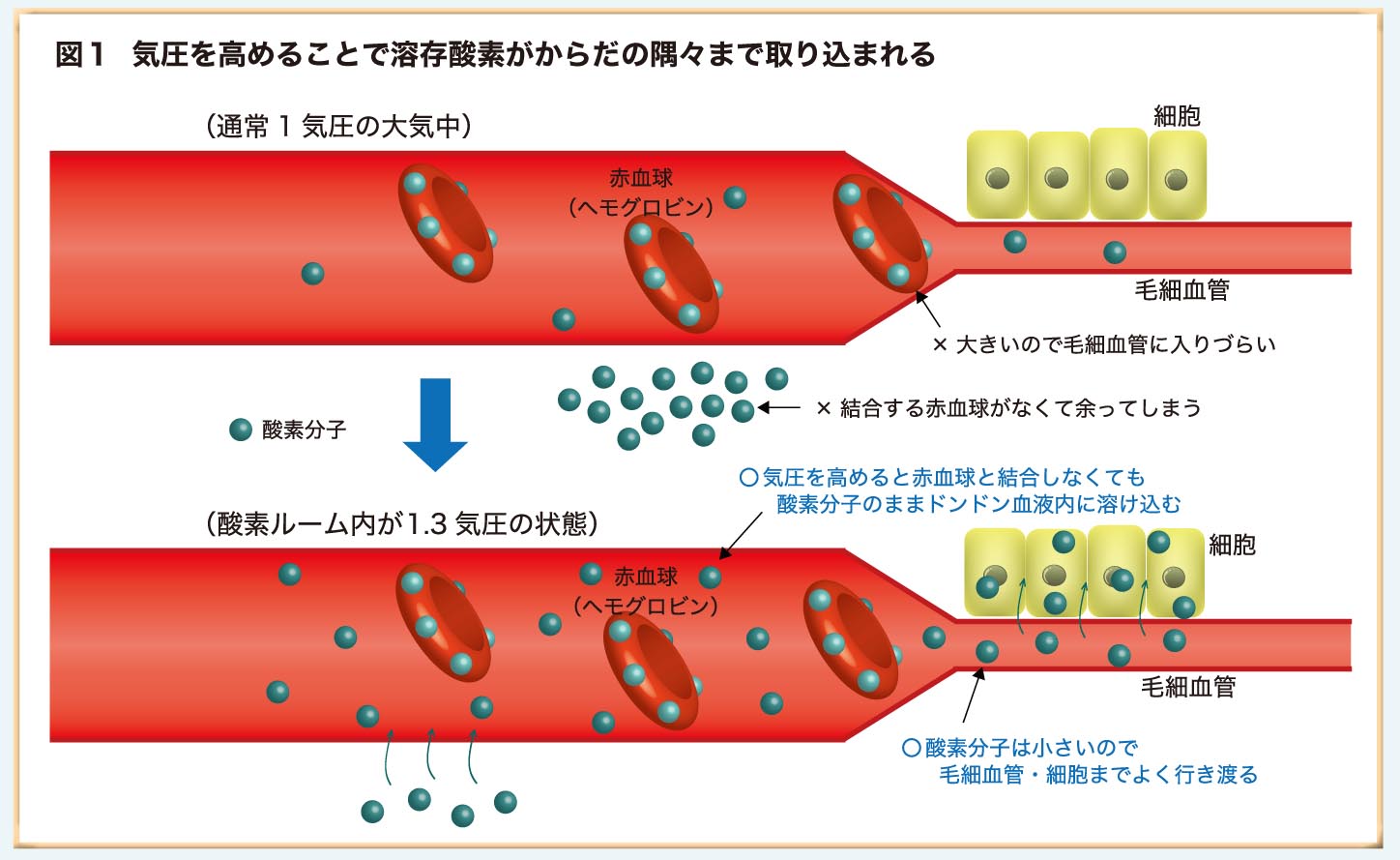

血液中にはこの赤血球に含まれるヘモグロビンと結合する「結合酸素」ともう1つ「溶存酸素」という2種類の酸素があります。前回もお話ししたように、高地トレーニングなど低圧低酸素の環境下では、体内のヘモグロビンを増加させ、ヘモグロビンに結合する酸素を増やしました。これが「結合酸素」です。

結合酸素とは異なり、酸素濃度を高めた酸素ルームなどに滞在することで増えるのが「溶存酸素」です。これは、血液中に溶解している酸素で、気圧と酸素濃度の両方を上げることで効率よく増加します(図1)。それにより、赤血球と結合しなくても(赤血球より小さい)酸素分子のまま血液内に溶け込むので、細い毛細血管でもスムーズに流れ、酸素が身体の隅々まで取り込まれることになります。これがもう1つのメリットです。

高酸素による酸化ストレス

軽度高気圧高酸素が最適

藤野 日本気圧バルク工業株式会社のO2Room®は高圧高酸素でも「軽度高気圧酸素」に分類されます。医療現場でも高気圧酸素は活用されていますが、その場合は2~3気圧で使われています。それだけ気圧が高くなると爆発の危険なども伴うため設置や活用に大掛かりな設備など莫大な費用がかかってきます。重い病気などに使用されるケースがほとんどで、大病院などにしか設置されていません。O2Room®は、それを安全に一般でも健康増進、コンディショニング用などで使用できるよう1.25~1.3気圧、酸素濃度を35~40%に抑えたものとなります。

なぜこのような数値のものを使用しているかというと、気圧を高くして酸素濃度を上げ過ぎると身体にマイナスの働き(副作用)も出てきます。酸素濃度が高まり過ぎると、身体に取り込んだ余分な酸素が体外に排出されず、その一部が活性酸素になって身体を攻撃します。これを「酸化ストレス」と呼びます。通称「酸素毒」とも言われるもので、酸素は、このように使い方次第で良い薬にも毒にもなります。酸化ストレスが高まれば毛細血管がゴースト化(減少)するなど老化(エイジング)が進んだり、ガンなどの病気を引き起こす要因ともなります。

高橋 気圧、酸素濃度の微妙な調整を間違えると薬にも毒にもなるんですね。とても勉強になります。

高圧高酸素ルームのさまざまな効果に感心した高橋尚子さん(左)。右へ神戸大学大学院の藤野英己教授、日本気圧バルク工業株式会社の天野英紀代表

健康、パフォーマンス発揮には

交感神経と副交感神経のバランスが大切

藤野 現代社会はストレス社会とよく言われます。通常、健康な状態の場合、身体のすべての細胞に質のいい血液がしっかりと流れており、自律神経が安定し、交感神経と副交感神経はバランスよく活動しています。しかし、現代社会では、コロナの影響などもあり、交感神経が優位に働いている状態の人が多く、その傾向は中・高校生にもみられるようになっています。

交感神経が優位な場合、身体がいわゆる戦闘態勢に入っていて、血管が収縮して血圧が上昇するなど心身が常に活動的な状態にあります。そのため免疫力が低下したり、イライラしたりするなどの症状が現れます。反対に副交感神経はリラックスした状態を作りますが、副交感神経が優位に立ち過ぎると注意力が散漫になったり、集中力を欠いてミスを引き起こす要因にもなります。

大切なのはそのバランスで、どちらかが優位な状態にあるとエラーが起こりやすくなり、均衡しあいバランスを保っていることが健康にもパフォーマンス発揮にも重要となります。

アスリートの場合も緊張から試合前などは交感神経が優位になりがちですが、その状態が続くと調子を落としたり体調を崩す要因となるので気をつける必要があります。大舞台でしっかり結果を残す選手は、緊張感が高まる場面で深呼吸やルーティンによって副交感神経の働きを高め、うまくバランスを取っています。高橋さんがボルダーで、酸素カプセルを活用しながらオンとオフを切り替えておられたと聞き、ハードな練習の中でも、そうしたコントロールがしっかりとできておられたと推測できます。

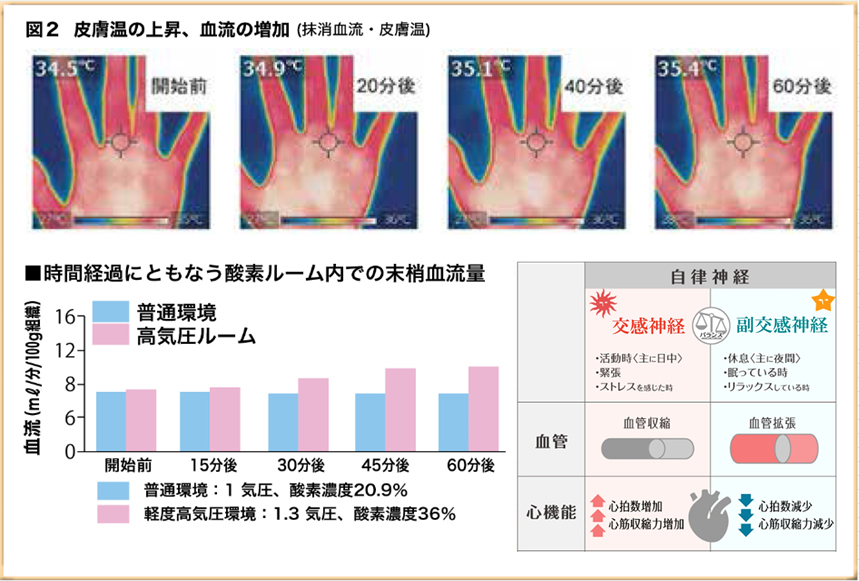

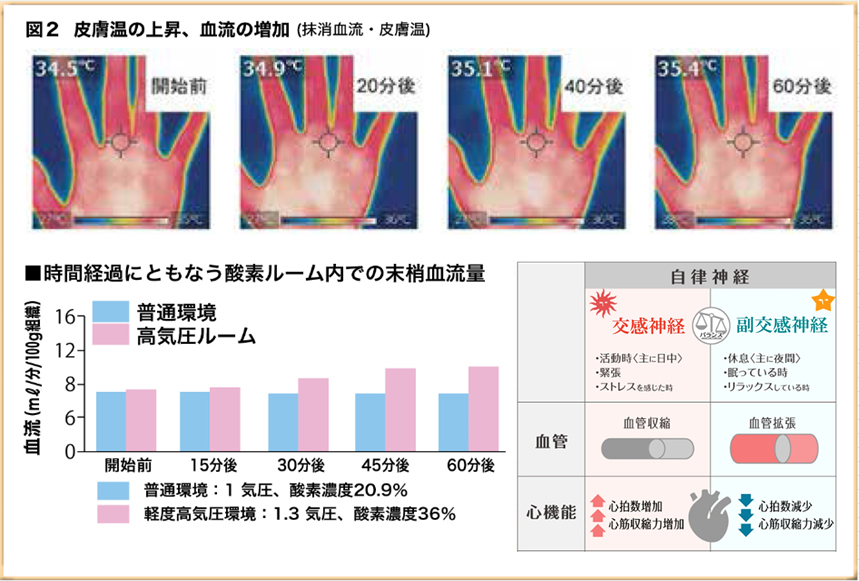

こうしたストレス社会においても、軽度高気圧酸素の環境に身を置くことで、バランスを崩していた自律神経活動が安定する効果があり、さらに先ほどもお話ししたように血液中の酸素が増えて末梢での血流が増大し、心拍数が落ちつくとともに皮膚温が上昇するなどの効果が加わります(図2)。

高橋 これは、軽度高気圧酸素の環境下で何かトレーニングを行うというよりは、O2Room®などで一定時間過ごせば効果があるということでしょうか。

藤野 そうですね。1日に1度、軽度高気圧高酸素の環境で過ごし心身をリセットすることで、健康維持はもちろん、アスリートのパフォーマンス向上にも役立つと考えています。

「高圧高酸素ルームは一般の方の健康増進はもちろん、アスリートのコンディションの維持・調整などにも最適」と高橋さん

高橋 アスリートだけではなく、一般の方でも疲れが溜まっているなぁとか、冷え性気味な方、更年期だったり、鬱だったり、そうした症状に悩まれている方にも軽度高気圧酸素は有効ということですね。O2Room®は、どうしてもアスリートのトレーニング用というイメージが私を含めてあったと思いますが、藤野先生のお話をお聞きし、一般の方でも気軽に健康維持・増進のために使えるということがわかりました。

天野 企業などの健康診断で、唾液をチェックすることがあります。社員の唾液にストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールが多く含まれていると、ストレスを抱えている社員が多いということになります。そうしたケースにもO2Room®は有効で、疲れやストレスを感じている社員に、定期的にO2Room®に入り、その改善を図っている企業が少しずつ増えてきています。社員の健康増進がひいては生産性の向上、企業の発展にも結び付くからにほかなりません。

高橋 スポーツ以外にもO2Room®はいろいろな使い方があるんですね。通常とは異なる環境の中に入るのには、怖さだったり、少し抵抗がある人も多いかもしれませんが、ルーム内にいるだけでは、何も通常と変わらないので安心です。人々の健康に役立つものなので、もっともっと一般に広がってほしいですね。

軽度高気圧酸素は免疫力アップにも有効

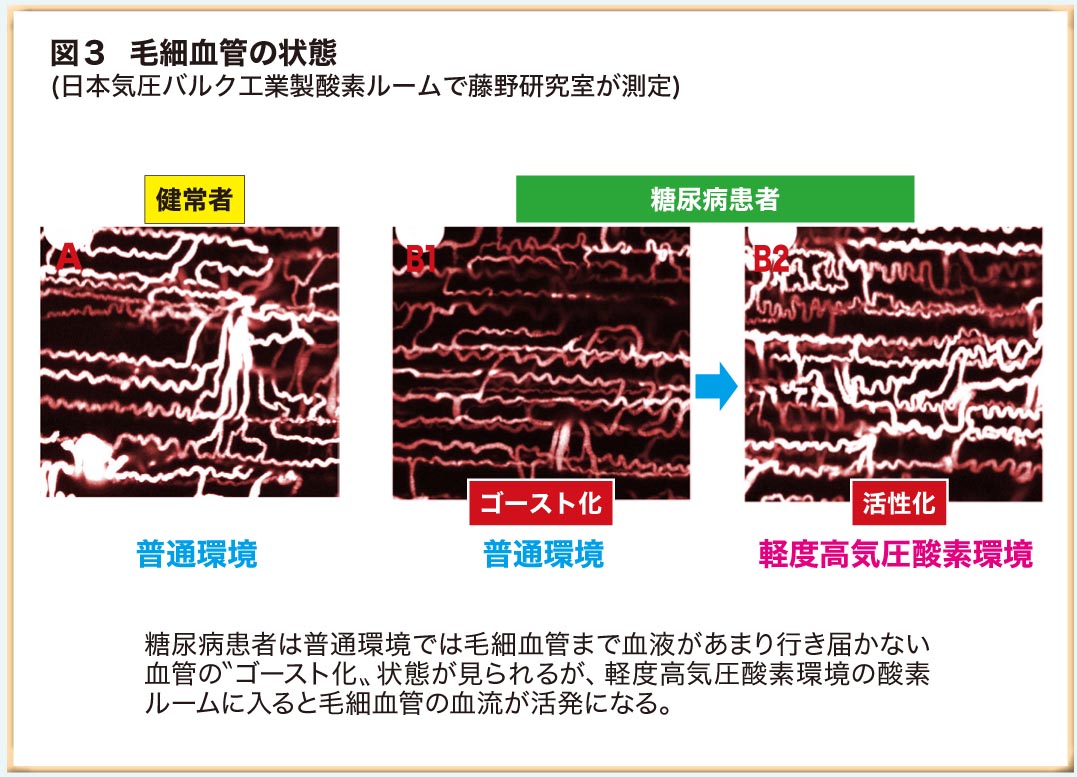

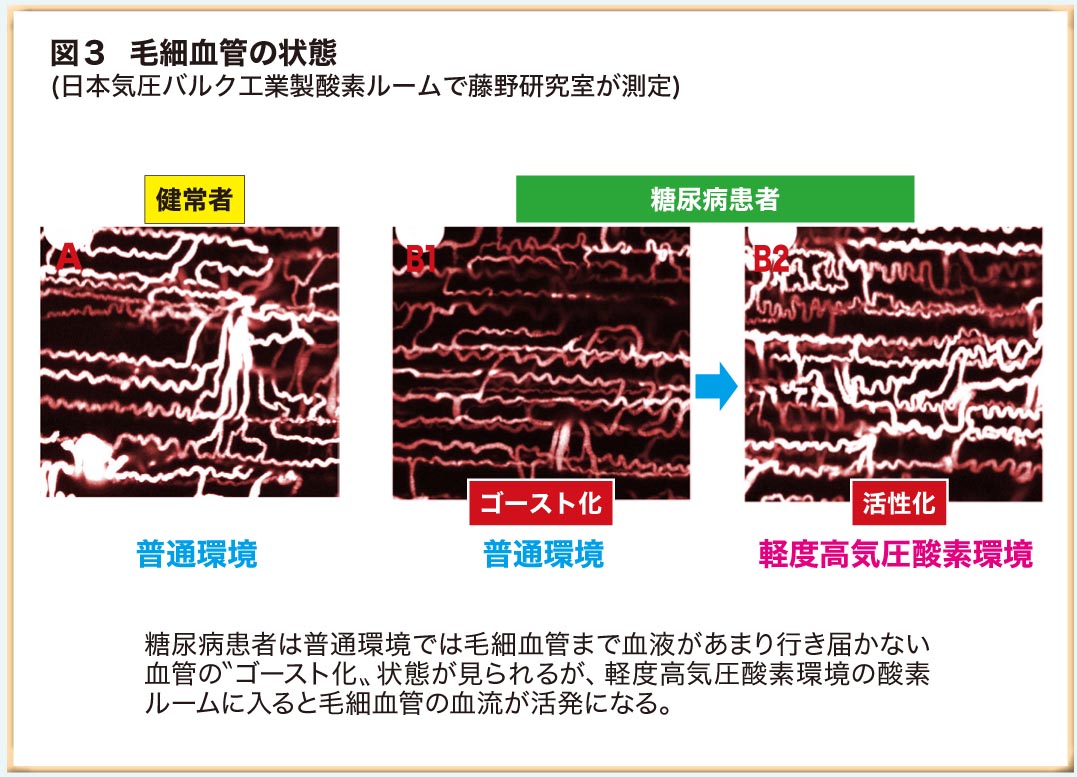

藤野 軽度高気圧酸素には他にも多くのメリットがあります。図3は健常者と糖尿病患者の毛細血管の状態を現したものですが、糖尿病患者は通常の環境では、毛細血管まで血液があまり行き届かない血管のゴースト化が見られますが、軽度高気圧酸素環境下では、毛細血管の血流が活発になるというデータに加え、血糖値が改善したというデータなども出ています。

高橋 軽度高気圧酸素は糖尿病にもいいんですか。血流が良くなることでどんな変化があるんですか。

藤野 人は加齢とともに筋肉内の代謝が落ちてきます。糖尿病患者の場合も同様に活動が低下し、通常より代謝が悪くなります。しかし、軽度高気圧酸素環境下に身を置くことで筋細胞の代謝が亢進。活動が低下していた筋細胞の活動が再び活性化することがわかってきています。

アスリートの場合でも、負荷の高い練習で身体を追い込むことで酸化ストレスが高まり、それによって血管が傷付いたり、毛細血管がゴースト化するケースがあります。そうした血管の回復にも軽度高気圧酸素は有効です。

高橋 病気にしろ、激しい練習で傷ついたりゴースト化した血管に有効という点では、同じということですね。軽度高気圧酸素は、多くの場面での活用が期待されていることがよくわかりました。

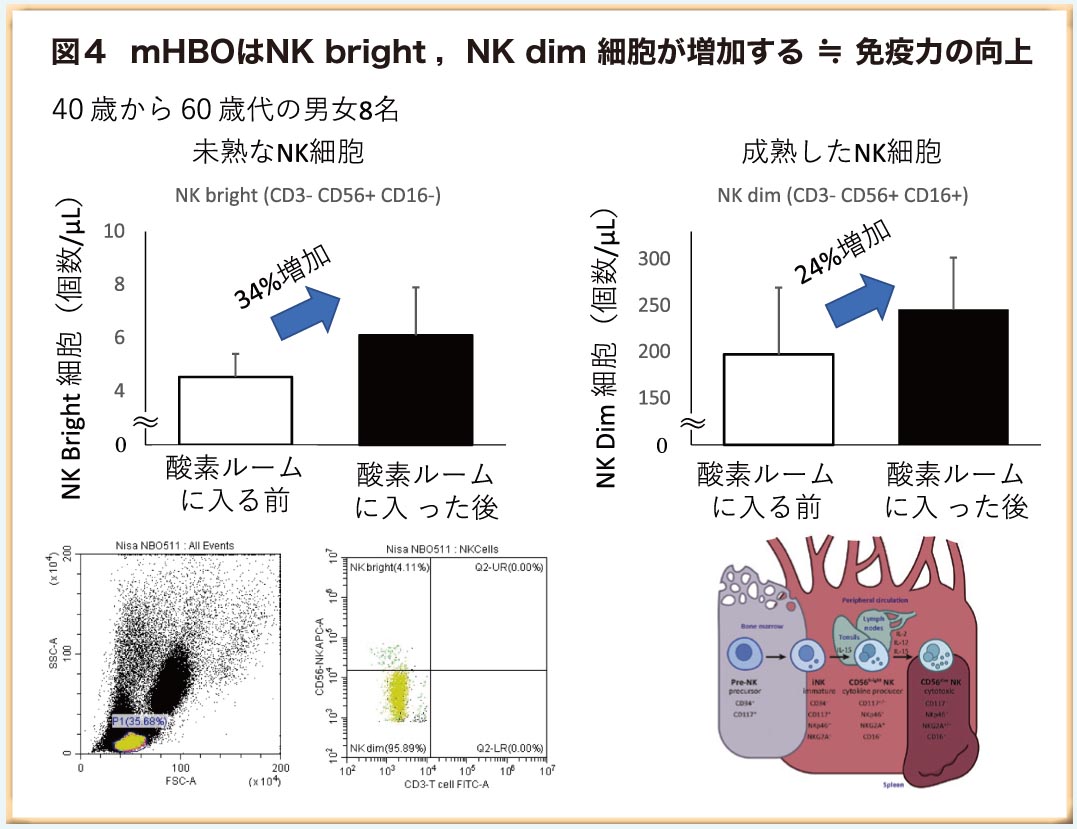

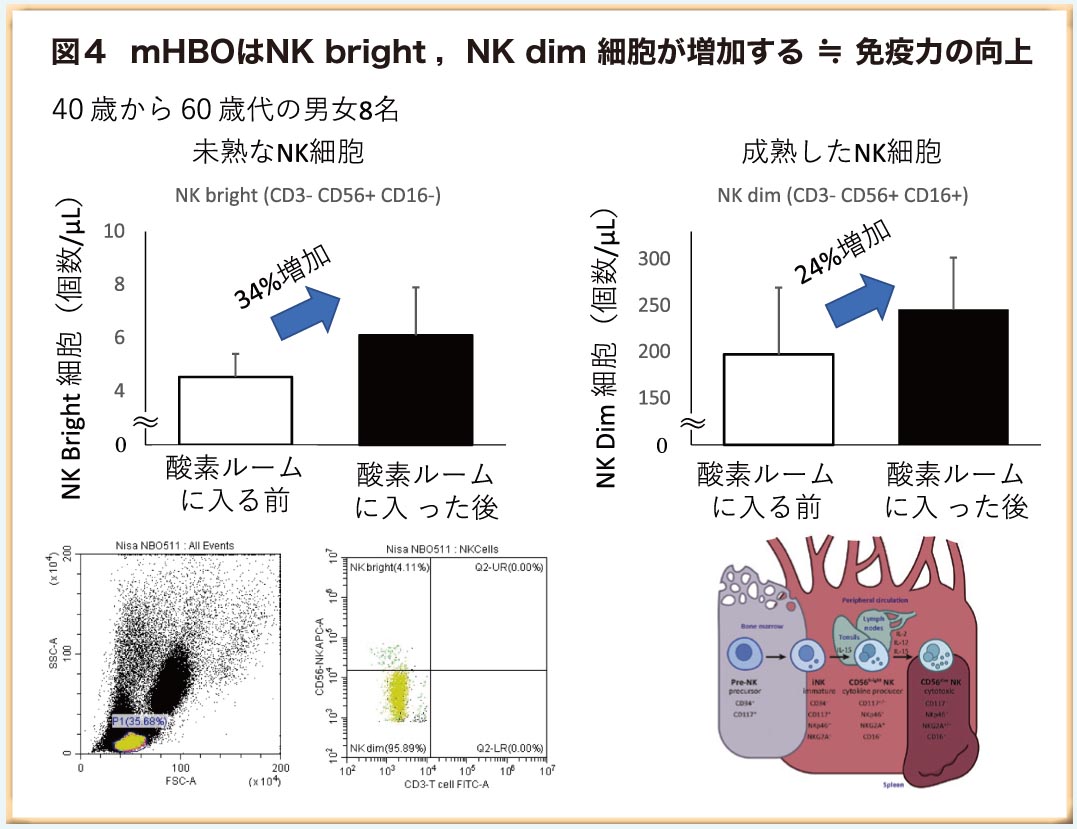

藤野 他にも確認されている効果があります。図4にあるように、私たちの身体には、感染細胞やがん細胞など、身体に悪影響のある細胞が体内に入ろうとすると、それらを認識して、どこからも命令を受けることなく初動的に攻撃すNK(ナチュラルキラー細胞というものがあります。このNK細胞には、未熟なNKbrightと成熟したNKdimの2種類があり、このうちNKbrightは加齢とともに減少しますが、軽度高気圧酸素の環境に滞在することで、年齢に関係なく適度に増加することがわかっています。それによって免疫力も同時に高まることになります。

高橋 免疫力という意味では、コロナ禍でも有効ということですね。アスリートは体脂肪率が低い人も多く、風邪をひきやすいなどの傾向があります。アスリートにとっては、試合当日に結果を残すことがゴールだと思われがちですが、その後のケアが現役を続ける上では重要となり、免疫が下がる試合やきつい練習後にも有効ということは、コンディションの維持にも役立ちます。

藤野 そういうことになります。自律神経と免疫力の関係から言っても交感神経が優位に働くことで免疫力が下がることがわかっており、軽度高気圧酸素の環境に滞在して自律神経のバランスを整えることで免疫力をアップさせることも可能となります。さらに健康増進という意味で期待できるのがダイエット効果です。

高橋 ダイエットはとても興味がありますね。私も現役時代、大会前は体重、体脂肪を維持するために、1日に7回ぐらい体重計に乗っていました。

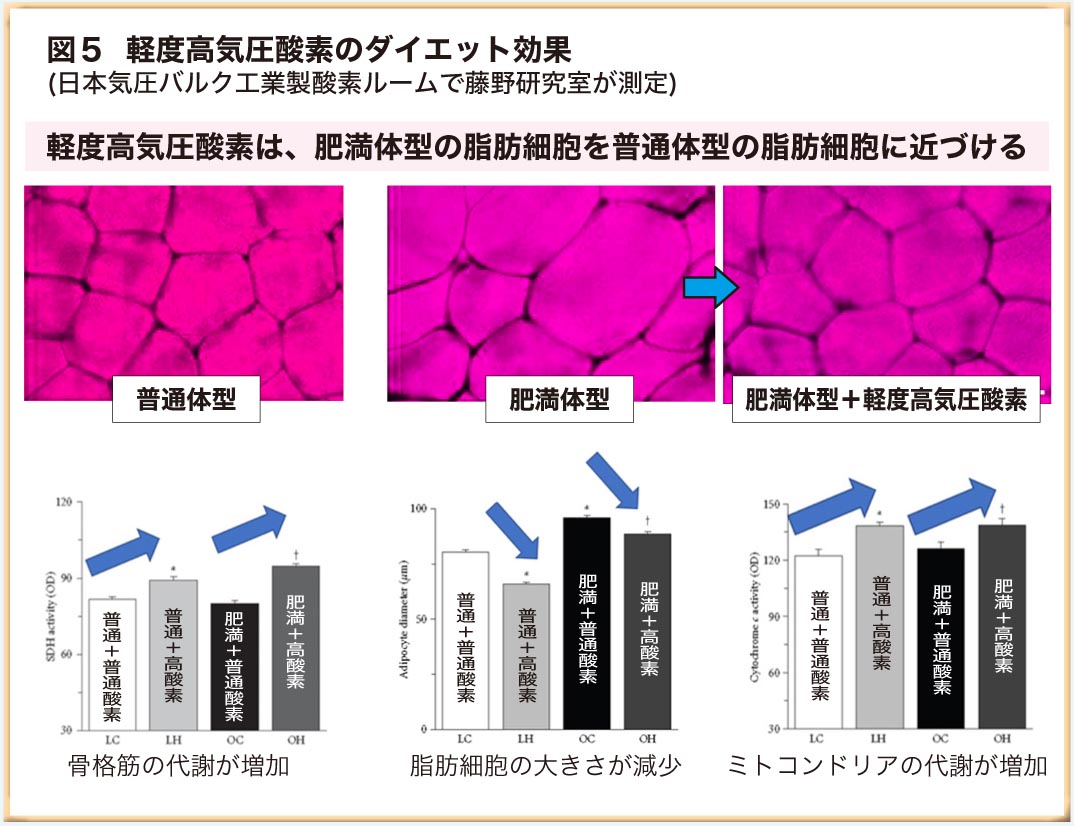

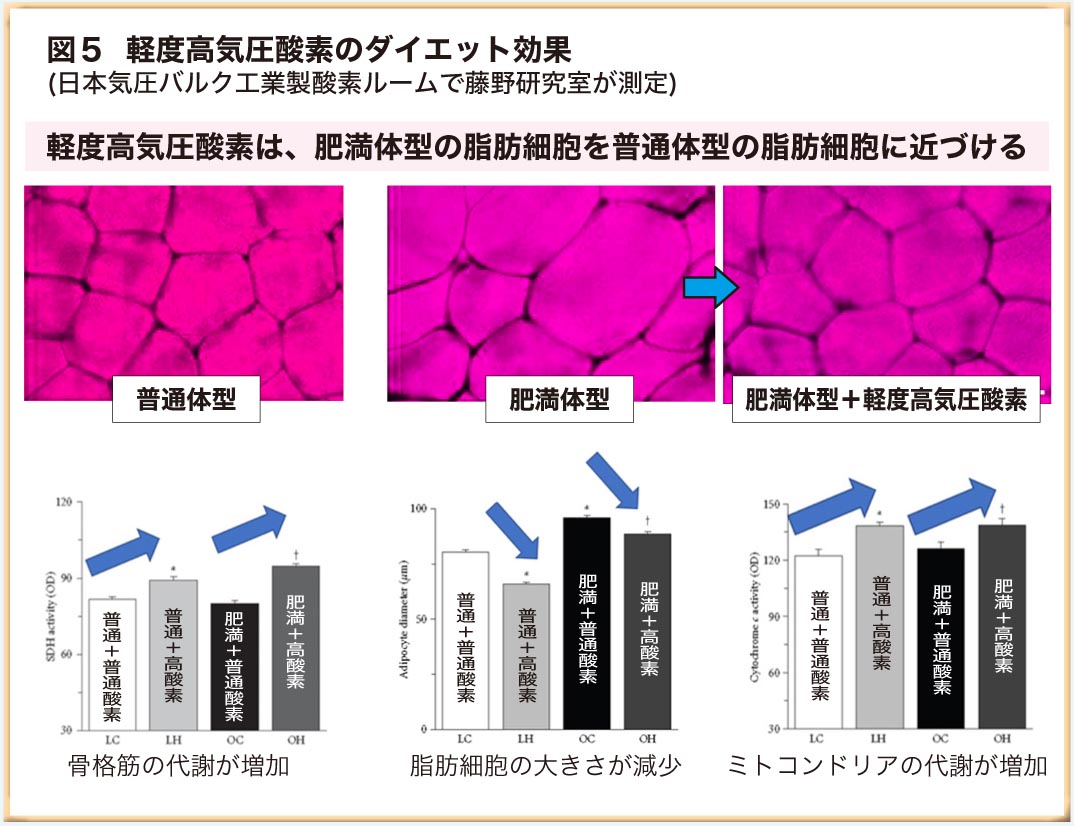

藤野 図5を見ていただければおわかりのように、軽度高気圧酸素の環境に滞在すると、脂肪細胞の量はもちろん、細胞が小さくなっているのが確認できます。脂肪細胞は普段の生活においても必要なもので、細胞が小さい時はアディポネクチンなどの善玉な生理活性物質を分泌するのに対し、細胞が肥大化すると炎症の誘導やTNFα(腫瘍壊死因子)の産生が起こります。その肥大化を抑えてくれる効果が軽度高気圧酸素にはあることがわかっています。

高橋 こうした各種データを見せていただくことで、O2Room®を使用するメリットが本当にたくさんあるのだということがわかりました。ただ何となくではなく、どこにどう作用するかがわかることで、目的意識も明確になり、より前向きに安心して使用することができますし、アスリートにとってもパフォーマンス向上の手助けとなると思います。

藤野 前回の低圧低酸素、今回の軽度高気圧酸素それぞれにメリットがあります。年齢、一般、アスリートを問わず目的ごとに使い分けることで、より大きな効果が期待できます。

天野 これまで、このような治験結果は、あまり世の中に出ていませんでした。今回の藤野先生をはじめ、京都大学の石原昭彦先生などが中心となって進められた研究結果を発信していただくことで徐々に広まりつつあります。一般の方々の健康増進はもちろん、日本のアスリートにもっともっと有効に活用していただき、競技力向上に役立てていただければと思っています。

高橋 アスリートにとっても頼もしい味方ができたような感じですね。こうした研究、O2Room®が、きっと日本の長距離・マラソン選手の背中を押してくれる存在になると思います。貴重なお話、本当にありがとうございました。

※この記事は『月刊陸上競技』2022年6月号に掲載しています

<関連リンク>

日本気圧バルク工業

<関連記事>

【特別座談会】勝つためのO2Room®活用術:前編 「低圧低酸素」で高地トレーニングの効果を持続/PR

東洋大駅伝チームに”新兵器”が登場 卒業後も見据えた酒井監督の育成戦略/PR

資生堂ランニングクラブ「O2 Room(低圧&高圧)」をセットで導入 抜群の環境が整った新しい寮で“駅伝日本一”誓う/PR

「結合酸素」と「溶存酸素」

――前回は、皆様に低圧低酸素の効果や活用法などについてご説明いただきました。貴重なお話ありがとうございました。今回は、2WAYルームのもう一つの機能である高圧高酸素について、それぞれのお立場から伺えればと思っています。 高橋 前回は藤野先生にさまざまなデータを用いて科学的に酸素、なかでも低圧低酸素の仕組みや効果、メリットなどについて説明していただき、酸素、O2Room®が身体に害がなく効果をもたらしてくれることがよく理解できました。 前回のお話で、高地など低圧低酸素の効果については、高地トレーニングに代表されるように長距離など持久力(有酸素運動能力)の向上に有効だということは理解していましたが、生活習慣病に対する予防効果や毛細血管の減少を防ぎ、ケガからの早期回復につながるなどのメリットがあるという点には驚かされました。 高圧高酸素についてと言えば、私は現役時代にマラソントレーニングの拠点としていたアメリカのボルダーの宿舎に高気圧カプセルを置いていました。高地なので前回お話ししたように質の高いハイレベルなトレーニングはできるのですが、どうしても疲労回復の面だったり、コンディションの維持という点では平地以上に難しいところがありました。高気圧カプセルに入ると疲労回復やケガの予防につながると聞いていたので、練習にメリハリをつけて、スイッチをオフにして次の練習に備えるという意味で使っていました。 藤野 気圧を上げることによるメリットは主に次の2つが挙げられます。平地で赤血球と酸素が結合している割合は約98%です。高圧高酸素ルームに入ることで、わずかですが残りの2%を取り込むことが可能となります。これが1つ目のメリットです。 ケガをしたり加齢が進むと毛細血管は徐々に細くなっていきます。通常、毛細血管の直径は髪の毛の10分1ほどの太さとなる約6ミクロンです。赤血球は毛細血管より大きい約8ミクロンで、毛細血管を通る際は変形して流れることになります。それがケガや加齢でさらに細くなれば、酸素を含む赤血球はどんどん通りにくくなります。 血液中にはこの赤血球に含まれるヘモグロビンと結合する「結合酸素」ともう1つ「溶存酸素」という2種類の酸素があります。前回もお話ししたように、高地トレーニングなど低圧低酸素の環境下では、体内のヘモグロビンを増加させ、ヘモグロビンに結合する酸素を増やしました。これが「結合酸素」です。 結合酸素とは異なり、酸素濃度を高めた酸素ルームなどに滞在することで増えるのが「溶存酸素」です。これは、血液中に溶解している酸素で、気圧と酸素濃度の両方を上げることで効率よく増加します(図1)。それにより、赤血球と結合しなくても(赤血球より小さい)酸素分子のまま血液内に溶け込むので、細い毛細血管でもスムーズに流れ、酸素が身体の隅々まで取り込まれることになります。これがもう1つのメリットです。

高酸素による酸化ストレス 軽度高気圧高酸素が最適

藤野 日本気圧バルク工業株式会社のO2Room®は高圧高酸素でも「軽度高気圧酸素」に分類されます。医療現場でも高気圧酸素は活用されていますが、その場合は2~3気圧で使われています。それだけ気圧が高くなると爆発の危険なども伴うため設置や活用に大掛かりな設備など莫大な費用がかかってきます。重い病気などに使用されるケースがほとんどで、大病院などにしか設置されていません。O2Room®は、それを安全に一般でも健康増進、コンディショニング用などで使用できるよう1.25~1.3気圧、酸素濃度を35~40%に抑えたものとなります。 なぜこのような数値のものを使用しているかというと、気圧を高くして酸素濃度を上げ過ぎると身体にマイナスの働き(副作用)も出てきます。酸素濃度が高まり過ぎると、身体に取り込んだ余分な酸素が体外に排出されず、その一部が活性酸素になって身体を攻撃します。これを「酸化ストレス」と呼びます。通称「酸素毒」とも言われるもので、酸素は、このように使い方次第で良い薬にも毒にもなります。酸化ストレスが高まれば毛細血管がゴースト化(減少)するなど老化(エイジング)が進んだり、ガンなどの病気を引き起こす要因ともなります。 高橋 気圧、酸素濃度の微妙な調整を間違えると薬にも毒にもなるんですね。とても勉強になります。 高圧高酸素ルームのさまざまな効果に感心した高橋尚子さん(左)。右へ神戸大学大学院の藤野英己教授、日本気圧バルク工業株式会社の天野英紀代表

高圧高酸素ルームのさまざまな効果に感心した高橋尚子さん(左)。右へ神戸大学大学院の藤野英己教授、日本気圧バルク工業株式会社の天野英紀代表

健康、パフォーマンス発揮には 交感神経と副交感神経のバランスが大切

藤野 現代社会はストレス社会とよく言われます。通常、健康な状態の場合、身体のすべての細胞に質のいい血液がしっかりと流れており、自律神経が安定し、交感神経と副交感神経はバランスよく活動しています。しかし、現代社会では、コロナの影響などもあり、交感神経が優位に働いている状態の人が多く、その傾向は中・高校生にもみられるようになっています。 交感神経が優位な場合、身体がいわゆる戦闘態勢に入っていて、血管が収縮して血圧が上昇するなど心身が常に活動的な状態にあります。そのため免疫力が低下したり、イライラしたりするなどの症状が現れます。反対に副交感神経はリラックスした状態を作りますが、副交感神経が優位に立ち過ぎると注意力が散漫になったり、集中力を欠いてミスを引き起こす要因にもなります。 大切なのはそのバランスで、どちらかが優位な状態にあるとエラーが起こりやすくなり、均衡しあいバランスを保っていることが健康にもパフォーマンス発揮にも重要となります。 アスリートの場合も緊張から試合前などは交感神経が優位になりがちですが、その状態が続くと調子を落としたり体調を崩す要因となるので気をつける必要があります。大舞台でしっかり結果を残す選手は、緊張感が高まる場面で深呼吸やルーティンによって副交感神経の働きを高め、うまくバランスを取っています。高橋さんがボルダーで、酸素カプセルを活用しながらオンとオフを切り替えておられたと聞き、ハードな練習の中でも、そうしたコントロールがしっかりとできておられたと推測できます。 こうしたストレス社会においても、軽度高気圧酸素の環境に身を置くことで、バランスを崩していた自律神経活動が安定する効果があり、さらに先ほどもお話ししたように血液中の酸素が増えて末梢での血流が増大し、心拍数が落ちつくとともに皮膚温が上昇するなどの効果が加わります(図2)。 高橋 これは、軽度高気圧酸素の環境下で何かトレーニングを行うというよりは、O2Room®などで一定時間過ごせば効果があるということでしょうか。

藤野 そうですね。1日に1度、軽度高気圧高酸素の環境で過ごし心身をリセットすることで、健康維持はもちろん、アスリートのパフォーマンス向上にも役立つと考えています。

高橋 これは、軽度高気圧酸素の環境下で何かトレーニングを行うというよりは、O2Room®などで一定時間過ごせば効果があるということでしょうか。

藤野 そうですね。1日に1度、軽度高気圧高酸素の環境で過ごし心身をリセットすることで、健康維持はもちろん、アスリートのパフォーマンス向上にも役立つと考えています。

「高圧高酸素ルームは一般の方の健康増進はもちろん、アスリートのコンディションの維持・調整などにも最適」と高橋さん

高橋 アスリートだけではなく、一般の方でも疲れが溜まっているなぁとか、冷え性気味な方、更年期だったり、鬱だったり、そうした症状に悩まれている方にも軽度高気圧酸素は有効ということですね。O2Room®は、どうしてもアスリートのトレーニング用というイメージが私を含めてあったと思いますが、藤野先生のお話をお聞きし、一般の方でも気軽に健康維持・増進のために使えるということがわかりました。

天野 企業などの健康診断で、唾液をチェックすることがあります。社員の唾液にストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールが多く含まれていると、ストレスを抱えている社員が多いということになります。そうしたケースにもO2Room®は有効で、疲れやストレスを感じている社員に、定期的にO2Room®に入り、その改善を図っている企業が少しずつ増えてきています。社員の健康増進がひいては生産性の向上、企業の発展にも結び付くからにほかなりません。

高橋 スポーツ以外にもO2Room®はいろいろな使い方があるんですね。通常とは異なる環境の中に入るのには、怖さだったり、少し抵抗がある人も多いかもしれませんが、ルーム内にいるだけでは、何も通常と変わらないので安心です。人々の健康に役立つものなので、もっともっと一般に広がってほしいですね。

「高圧高酸素ルームは一般の方の健康増進はもちろん、アスリートのコンディションの維持・調整などにも最適」と高橋さん

高橋 アスリートだけではなく、一般の方でも疲れが溜まっているなぁとか、冷え性気味な方、更年期だったり、鬱だったり、そうした症状に悩まれている方にも軽度高気圧酸素は有効ということですね。O2Room®は、どうしてもアスリートのトレーニング用というイメージが私を含めてあったと思いますが、藤野先生のお話をお聞きし、一般の方でも気軽に健康維持・増進のために使えるということがわかりました。

天野 企業などの健康診断で、唾液をチェックすることがあります。社員の唾液にストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールが多く含まれていると、ストレスを抱えている社員が多いということになります。そうしたケースにもO2Room®は有効で、疲れやストレスを感じている社員に、定期的にO2Room®に入り、その改善を図っている企業が少しずつ増えてきています。社員の健康増進がひいては生産性の向上、企業の発展にも結び付くからにほかなりません。

高橋 スポーツ以外にもO2Room®はいろいろな使い方があるんですね。通常とは異なる環境の中に入るのには、怖さだったり、少し抵抗がある人も多いかもしれませんが、ルーム内にいるだけでは、何も通常と変わらないので安心です。人々の健康に役立つものなので、もっともっと一般に広がってほしいですね。

軽度高気圧酸素は免疫力アップにも有効

藤野 軽度高気圧酸素には他にも多くのメリットがあります。図3は健常者と糖尿病患者の毛細血管の状態を現したものですが、糖尿病患者は通常の環境では、毛細血管まで血液があまり行き届かない血管のゴースト化が見られますが、軽度高気圧酸素環境下では、毛細血管の血流が活発になるというデータに加え、血糖値が改善したというデータなども出ています。 高橋 軽度高気圧酸素は糖尿病にもいいんですか。血流が良くなることでどんな変化があるんですか。

藤野 人は加齢とともに筋肉内の代謝が落ちてきます。糖尿病患者の場合も同様に活動が低下し、通常より代謝が悪くなります。しかし、軽度高気圧酸素環境下に身を置くことで筋細胞の代謝が亢進。活動が低下していた筋細胞の活動が再び活性化することがわかってきています。

アスリートの場合でも、負荷の高い練習で身体を追い込むことで酸化ストレスが高まり、それによって血管が傷付いたり、毛細血管がゴースト化するケースがあります。そうした血管の回復にも軽度高気圧酸素は有効です。

高橋 病気にしろ、激しい練習で傷ついたりゴースト化した血管に有効という点では、同じということですね。軽度高気圧酸素は、多くの場面での活用が期待されていることがよくわかりました。

藤野 他にも確認されている効果があります。図4にあるように、私たちの身体には、感染細胞やがん細胞など、身体に悪影響のある細胞が体内に入ろうとすると、それらを認識して、どこからも命令を受けることなく初動的に攻撃すNK(ナチュラルキラー細胞というものがあります。このNK細胞には、未熟なNKbrightと成熟したNKdimの2種類があり、このうちNKbrightは加齢とともに減少しますが、軽度高気圧酸素の環境に滞在することで、年齢に関係なく適度に増加することがわかっています。それによって免疫力も同時に高まることになります。

高橋 軽度高気圧酸素は糖尿病にもいいんですか。血流が良くなることでどんな変化があるんですか。

藤野 人は加齢とともに筋肉内の代謝が落ちてきます。糖尿病患者の場合も同様に活動が低下し、通常より代謝が悪くなります。しかし、軽度高気圧酸素環境下に身を置くことで筋細胞の代謝が亢進。活動が低下していた筋細胞の活動が再び活性化することがわかってきています。

アスリートの場合でも、負荷の高い練習で身体を追い込むことで酸化ストレスが高まり、それによって血管が傷付いたり、毛細血管がゴースト化するケースがあります。そうした血管の回復にも軽度高気圧酸素は有効です。

高橋 病気にしろ、激しい練習で傷ついたりゴースト化した血管に有効という点では、同じということですね。軽度高気圧酸素は、多くの場面での活用が期待されていることがよくわかりました。

藤野 他にも確認されている効果があります。図4にあるように、私たちの身体には、感染細胞やがん細胞など、身体に悪影響のある細胞が体内に入ろうとすると、それらを認識して、どこからも命令を受けることなく初動的に攻撃すNK(ナチュラルキラー細胞というものがあります。このNK細胞には、未熟なNKbrightと成熟したNKdimの2種類があり、このうちNKbrightは加齢とともに減少しますが、軽度高気圧酸素の環境に滞在することで、年齢に関係なく適度に増加することがわかっています。それによって免疫力も同時に高まることになります。

高橋 免疫力という意味では、コロナ禍でも有効ということですね。アスリートは体脂肪率が低い人も多く、風邪をひきやすいなどの傾向があります。アスリートにとっては、試合当日に結果を残すことがゴールだと思われがちですが、その後のケアが現役を続ける上では重要となり、免疫が下がる試合やきつい練習後にも有効ということは、コンディションの維持にも役立ちます。

藤野 そういうことになります。自律神経と免疫力の関係から言っても交感神経が優位に働くことで免疫力が下がることがわかっており、軽度高気圧酸素の環境に滞在して自律神経のバランスを整えることで免疫力をアップさせることも可能となります。さらに健康増進という意味で期待できるのがダイエット効果です。

高橋 ダイエットはとても興味がありますね。私も現役時代、大会前は体重、体脂肪を維持するために、1日に7回ぐらい体重計に乗っていました。

藤野 図5を見ていただければおわかりのように、軽度高気圧酸素の環境に滞在すると、脂肪細胞の量はもちろん、細胞が小さくなっているのが確認できます。脂肪細胞は普段の生活においても必要なもので、細胞が小さい時はアディポネクチンなどの善玉な生理活性物質を分泌するのに対し、細胞が肥大化すると炎症の誘導やTNFα(腫瘍壊死因子)の産生が起こります。その肥大化を抑えてくれる効果が軽度高気圧酸素にはあることがわかっています。

高橋 免疫力という意味では、コロナ禍でも有効ということですね。アスリートは体脂肪率が低い人も多く、風邪をひきやすいなどの傾向があります。アスリートにとっては、試合当日に結果を残すことがゴールだと思われがちですが、その後のケアが現役を続ける上では重要となり、免疫が下がる試合やきつい練習後にも有効ということは、コンディションの維持にも役立ちます。

藤野 そういうことになります。自律神経と免疫力の関係から言っても交感神経が優位に働くことで免疫力が下がることがわかっており、軽度高気圧酸素の環境に滞在して自律神経のバランスを整えることで免疫力をアップさせることも可能となります。さらに健康増進という意味で期待できるのがダイエット効果です。

高橋 ダイエットはとても興味がありますね。私も現役時代、大会前は体重、体脂肪を維持するために、1日に7回ぐらい体重計に乗っていました。

藤野 図5を見ていただければおわかりのように、軽度高気圧酸素の環境に滞在すると、脂肪細胞の量はもちろん、細胞が小さくなっているのが確認できます。脂肪細胞は普段の生活においても必要なもので、細胞が小さい時はアディポネクチンなどの善玉な生理活性物質を分泌するのに対し、細胞が肥大化すると炎症の誘導やTNFα(腫瘍壊死因子)の産生が起こります。その肥大化を抑えてくれる効果が軽度高気圧酸素にはあることがわかっています。

高橋 こうした各種データを見せていただくことで、O2Room®を使用するメリットが本当にたくさんあるのだということがわかりました。ただ何となくではなく、どこにどう作用するかがわかることで、目的意識も明確になり、より前向きに安心して使用することができますし、アスリートにとってもパフォーマンス向上の手助けとなると思います。

藤野 前回の低圧低酸素、今回の軽度高気圧酸素それぞれにメリットがあります。年齢、一般、アスリートを問わず目的ごとに使い分けることで、より大きな効果が期待できます。

天野 これまで、このような治験結果は、あまり世の中に出ていませんでした。今回の藤野先生をはじめ、京都大学の石原昭彦先生などが中心となって進められた研究結果を発信していただくことで徐々に広まりつつあります。一般の方々の健康増進はもちろん、日本のアスリートにもっともっと有効に活用していただき、競技力向上に役立てていただければと思っています。

高橋 アスリートにとっても頼もしい味方ができたような感じですね。こうした研究、O2Room®が、きっと日本の長距離・マラソン選手の背中を押してくれる存在になると思います。貴重なお話、本当にありがとうございました。

※この記事は『月刊陸上競技』2022年6月号に掲載しています

<関連リンク>

日本気圧バルク工業

<関連記事>

【特別座談会】勝つためのO2Room®活用術:前編 「低圧低酸素」で高地トレーニングの効果を持続/PR

東洋大駅伝チームに”新兵器”が登場 卒業後も見据えた酒井監督の育成戦略/PR

資生堂ランニングクラブ「O2 Room(低圧&高圧)」をセットで導入 抜群の環境が整った新しい寮で“駅伝日本一”誓う/PR

高橋 こうした各種データを見せていただくことで、O2Room®を使用するメリットが本当にたくさんあるのだということがわかりました。ただ何となくではなく、どこにどう作用するかがわかることで、目的意識も明確になり、より前向きに安心して使用することができますし、アスリートにとってもパフォーマンス向上の手助けとなると思います。

藤野 前回の低圧低酸素、今回の軽度高気圧酸素それぞれにメリットがあります。年齢、一般、アスリートを問わず目的ごとに使い分けることで、より大きな効果が期待できます。

天野 これまで、このような治験結果は、あまり世の中に出ていませんでした。今回の藤野先生をはじめ、京都大学の石原昭彦先生などが中心となって進められた研究結果を発信していただくことで徐々に広まりつつあります。一般の方々の健康増進はもちろん、日本のアスリートにもっともっと有効に活用していただき、競技力向上に役立てていただければと思っています。

高橋 アスリートにとっても頼もしい味方ができたような感じですね。こうした研究、O2Room®が、きっと日本の長距離・マラソン選手の背中を押してくれる存在になると思います。貴重なお話、本当にありがとうございました。

※この記事は『月刊陸上競技』2022年6月号に掲載しています

<関連リンク>

日本気圧バルク工業

<関連記事>

【特別座談会】勝つためのO2Room®活用術:前編 「低圧低酸素」で高地トレーニングの効果を持続/PR

東洋大駅伝チームに”新兵器”が登場 卒業後も見据えた酒井監督の育成戦略/PR

資生堂ランニングクラブ「O2 Room(低圧&高圧)」をセットで導入 抜群の環境が整った新しい寮で“駅伝日本一”誓う/PR RECOMMENDED おすすめの記事

Ranking  人気記事ランキング

人気記事ランキング

2025.04.19

800m日本記録保持者・久保凛が400mで54秒68の自己新記録!

-

2025.04.18

-

2025.04.18

-

2025.04.18

-

2025.04.17

-

2025.04.17

2025.04.12

3位の吉居大和は涙「想像していなかったくらい悔しい」/日本選手権10000m

-

2025.04.12

-

2025.04.12

-

2025.04.13

-

2025.04.12

-

2025.04.12

2025.04.12

3位の吉居大和は涙「想像していなかったくらい悔しい」/日本選手権10000m

-

2025.03.23

-

2025.04.01

-

2025.04.12

2022.04.14

【フォト】U18・16陸上大会

2021.11.06

【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)

-

2022.05.18

-

2022.12.20

-

2023.04.01

-

2023.06.17

-

2022.12.27

-

2021.12.28

Latest articles 最新の記事

2025.04.19

800m日本記録保持者・久保凛が400mで54秒68の自己新記録!

大阪高校春季地区別記録会(3、4地区)は4月19日、大阪・ヤンマーフィールド長居で行われ、女子800mで日本記録(1分59秒93)を持つ久保凛(東大阪大敬愛高3)が女子400mで54秒68の自己新記録をマークした。 40 […]

2025.04.19

中国・韓麒庚が男子砲丸投、円盤投2冠 女子100mも中国の張倩が11秒80でV/U18アジア選手権

4月15日から18日の4日間、サウジアラビア・ダンマームで第6回U18アジア選手権が行われ、男子円盤投(1.5kg)を63m33で制した韓麒庚(中国)が、砲丸投(5kg)も20m23の大会新で投てき2冠に輝いた。 韓は江 […]

2025.04.19

男子100m清水空跳、男子110mH髙城昊紀、女子400m今峰紗希が金! 大森恵偉音は走幅跳で7m72w/U18アジア選手権

4月15日から18日の4日間、サウジアラビア・ダンマームで第6回U18アジア選手権が行われ、日本勢は男子100mの清水空跳(星稜高2石川)、男子110mハードルの髙城昊紀(宮崎西高2)、女子400mの今峰紗希(済美高3岐 […]

2025.04.18

編集部コラム「20年とカツ丼」

毎週金曜日更新!? ★月陸編集部★ 攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム🔥 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいこと […]

2025.04.18

アディダス アディゼロから「ADIZERO BOSTON 13」が新登場!5月1日より数量限定で発売!

アディダス ジャパンは4月18日、ランニングシリーズ「アディゼロ」より「ADIZERO BOSTON 13(アディゼロ ボストン 13)」を5月1日に限定カラーモデル「ADIZERO BOSTON 13 EQT」を数量限 […]

Latest Issue  最新号

最新号

2025年4月号 (3月14日発売)

東京世界選手権シーズン開幕特集

Re:Tokyo25―東京世界陸上への道―

北口榛花(JAL)

三浦龍司(SUBARU)

赤松諒一×真野友博

豊田 兼(トヨタ自動車)×高野大樹コーチ

Revenge

泉谷駿介(住友電工)